「いい話聞けた」で終わらせないセミナー設計とは

「あのセミナー、すごく良かったんだ」

「講師の話も分かりやすかったし、テキストもしっかり作り込まれていた」

セミナー業に携わる人としては、こんな声が聞こえてきたら嬉しいですよね。

では、こうやって評価してくれた受講生は、セミナーの内容をどれほど実践して、成果に繋げているでしょうか?

1ヶ月後にでも話を聞いてみたら

「結局、何も変わっていませんね。また同じような状況で悩んでます」

なんて言われてしまうかもしれません・・・

この記事では、

「なぜ受講生は教えたことをなかなか実践しないのか」

に着目し、その改善策をお伝えします。

「教えてもどうせやらないだろう」と投げるのではなく、伝えたことを確実に実践してもらって成果に繋げ、その場の一時的なハイテンションではなく、何年経っても高い満足度を維持してほしいと願うセミナー主催者のための記事です。

こちらの記事では、10年続くセミナー事業と長続きしないセミナー事業について、別の観点から解説しています。

https://soranotori.net/blog/content_production/43/

受講後も成長しない最も大きな原因は“忘却”

受講者からの満足度アンケートでは「大変満足」「とても参考になった」という高評価をいただいているにも関わらず、数ヶ月後に同じ方から「まだあの件で困っています」という相談をされる。

この現象に、多くのセミナー講師やコンサルタントが頭を悩ませています。

あんなに一生懸命練りに練って作り上げた講義を、なぜ成果に繋げてくれないのでしょうか。

あんなに「とても良かった」と言ってくれたのに、なぜまだ悩んでいるのでしょうか。

これにはいくつかの原因があると考えられます。

コンフォートゾーンから抜け出せない・行動を起こすのに障壁がある・考えすぎてしまって何をしたらいいかわからなくなる・・

このような原因のこともあるでしょう。

しかし最も深刻で、最も発生しやすい要因は「忘れる」です。

問題の根本は、人間の記憶メカニズムにあります。どんなに素晴らしいコンテンツを提供し、受講者がその場で深く感動したとしても、私たちの脳は驚くべき速度で情報を忘却していくのです。

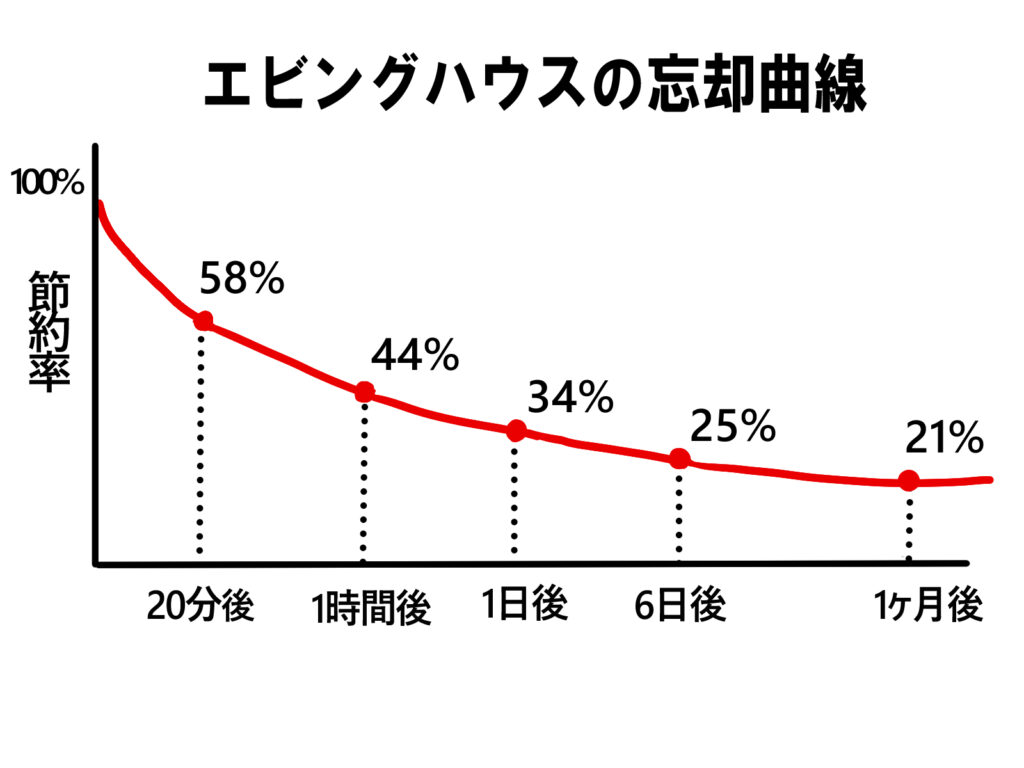

この現象を科学的に解明したのが、19世紀のドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが発見した「忘却曲線」です。

忘却曲線が示す“人はどれほど忘れるか”

エビングハウスの実験によると、人間の記憶は学習直後から急激に減少していきます。その衝撃的な数値を見てみましょう。

エビングハウスの忘却曲線データ:

• 学習から20分後:42%を忘却(残存率58%)

• 学習から1時間後:56%を忘却(残存率44%)

• 学習から1日後:66%を忘却(残存率34%)

• 学習から1週間後:75%を忘却(残存率25%)

• 学習から1か月後:79%を忘却(残存率21%)

この数値が意味することを、セミナーの現場に当てはめて考えてみてください。

3時間のセミナーで熱心に学習した受講者が、翌日にはその内容の66%を忘れているということです。

せっかく準備したコンテンツの3分の2が、たった24時間で受講者の記憶から消え去ってしまうのです。

「セミナー受講時の心理状態」によって問題はさらに複雑になります。

多くの受講者は、学習への投資をした自分への正当化や、新しい知識への期待感から、受講中は非常に高いモチベーションを保っています。

「今度こそ変わるぞ」「この方法で必ず成果を出すぞ」という強い意気込みを持って会場を後にします。

しかし、日常生活に戻った瞬間から、現実に引き戻されてしまいます。

メール対応、締切に追われる仕事、納税、銀行に行ってあれやってこれやって、家に帰れば家族の世話。

セミナーで学んだことを実践する余裕がなくなっていきます。

そして気がつくと、「あのセミナーで何を学んだんだっけ?」という状態になってしまうのです。

「いい話聞けた症候群」にさせていませんか

セミナー業界でよく聞く言葉が、「いい話聞けた症候群」です。

これは、受講者が知識として情報を受け取ることに満足してしまい、実際の行動変容に至らない現象を指します。

これは、学習行為そのものに満足感を覚えてしまうことです。

「今日は有意義な時間を過ごせた」「新しい視点を得られた」という充実感が、あたかも目標を達成したかのような錯覚を生み出してしまうのです。

学生のときの、きれいにノートをまとめたら満足してしまって、いざテストを受けたらそれほどいい点が取れなかった・・なんて経験はありませんでしたか(私はたくさんあります)

あの時と同じような感じかもしれませんね!

主催者が「どうせ行動しない」で済ませるのは大問題

多くのセミナー主催者は、この現象に気づいておきながら対処していません。これは由々しき問題だと思います。

満足度アンケートでは高評価を得られるし、Googleの口コミなんかにもいいことを書いてもらえる、それでいいやと思ってしまえば、確かに対処の必要性はないでしょう。

セミナー業やコンサル業の方々と接していて、たまに聞く言葉が

「どうせ教えてもやらないから」

です。

受講生側の立場に立ってその言葉を聞くと、耳が痛いような、気まずい気持ちになります。

しかし主催側が果たして充分なフォローをしているのかという点で見れば、「そっちこそ、もっとやるべきことがあるんじゃないの」くらい言えるかもしれませんね。

セミナーの満足度が高くても、Googleの口コミに良いことを書いてもらっても、長い目で見て受講生が成長していい成果を出していなければ、そのセミナーは必ず廃れてしまうでしょう。

目先の高評価ではなく、本当の変化と満足を得てもらうことを目標に、セミナー主催者も忘却曲線に立ち向かい、対処をする必要があるのではないでしょうか。

解決策:戦略的フォローアップシステム

忘却曲線の問題を解決するカギは、「適切なタイミングでの復習」です。

エビングハウスの研究では、学習直後に復習を行うことで、記憶の定着率を大幅に改善できることも明らかになっています。

1週間後のサマリー配信の威力

最も効果的なのが、セミナー終了から1週間後のサマリー配信です。

この時期は、受講者の記憶がまだ23%程度残っている段階であり、適切な復習によって記憶を再活性化させることができます。

1週間後のサマリーでは、単純にセミナー内容を見せるだけでは足りません。

受講者が「そうそう、あの話だった」と思い出せるような、具体的なエピソードや印象的なフレーズを盛り込むことがポイントです。

また、「この1週間で実践されたことはありますか?」といった問いかけを含めることで、受講者自身に振り返りを促すことができます。

1ヶ月後のリマインドが持つ意味

1ヶ月後のフォローアップは、さらに大きな変化をもたらすきっかけを生み出します。

この時期になると、受講者の多くは一度は学習内容を実践しようと試みているはずです。その結果、「うまくいった体験」か「挫折した体験」のどちらかを持っています。

成功体験を持つ受講者には、その成果を自認してもらい、さらなる成長を応援するメッセージを送ります。

一方、挫折を経験した受講者には、「それは当然のことです」という安心感を与えつつ、修正のためのヒントを提供します。

重要なのは、1か月後のメッセージは単なる復習ではなく、「現在の状況に応じたカスタマイズされたアドバイス」であることです。

これにより、受講者は「この講師は私のことを本当に気にかけてくれている」という信頼感を抱きます。

効果的なフォローアップのタイミング:

• セミナー翌日:感謝のメッセージ + 資料のPDF送付

• 1週間後:主要ポイントのサマリー + 実践状況の確認

• 1ヶ月後:個別状況に応じたアドバイス + 追加リソースの提供

• 3ヶ月後:成果の共有を依頼 + 次のステップの提案

具体的な実践方法と活用できるツールについて

フォローアップシステムを実際に運用するためには、効率的なツールの活用が不可欠です。

受講生の人数が少ないうちは手作業でも間に合うかもしれませんが、セミナーの規模が大きくなるにつれて対応が難しくなります。

目安として、受講生が20人を超えたあたりからツールの導入を検討しましょう。

メール配信システムの活用

最も基本的なツールは、ステップメール機能を持つメール配信システムです。

セミナー終了と同時に、予め作成しておいたフォローアップメールが自動的に配信されるよう設定します。

ただし、完全に自動化するのではなく、セミナーごとに内容をカスタマイズすることが重要です。

メールの件名は、受講者がすぐにセミナーとの関連性を理解できるものにします。「【○○セミナーフォローアップ】1週間後のサマリーをお送りします」といった具体的な表現が効果的です。

パーソナライゼーションも取り入れてみましょう

かなりの上級編となりますが、パーソナライゼーションは非常に効果があります。

パーソナライゼーションとは、受講者一人ひとりの状況に応じたメッセージを送ること。

セミナー中に行ったワークショップの結果や、質疑応答での発言内容を記録しておき、それを踏まえたフォローアップを行うのです。

「セミナー中に『売上アップが最優先課題』とおっしゃっていましたが、その後いかがでしょうか?」といった具体的な言及があると、あなたが受講生ならどう感じますか?

「この人は私のことを覚えていてくれているんだ」と嬉しくなりますよね。

その一言が受講生をやる気にさせ、ファンにさせ、セミナーを本当に効果のあるものとして証明してくれる証人にしてくれるのです。

フィードバックループの構築

フォローアップメールには必ず返信を促す仕組みを組み込みます。「現在の状況を一言でもお聞かせください」「何かご質問がございましたらお気軽にお返事ください」といった投げかけを行います。

受講者からの返信は、次回のセミナー改善のための貴重な情報源となります。また、個別に返信をすることで、受講者との関係性をさらに深めることができます。

フォローアップがもたらす二次的効果

適切なフォローアップシステムは、受講者の学習効果向上だけでなく、セミナー主催者にとっても多くのメリットがあります。

リピート率の向上

継続的なフォローアップを行うことで、受講者との関係性が深まります。

その結果、次回のセミナーやより上位のサービスへの参加率が大幅に向上します。

口コミ効果の増大

フォローアップを受けた受講者は、そのセミナーに対してより強い満足感を抱きます。

「あの講師は、セミナー後もしっかりサポートしてくれる」という評価が、自然な口コミとして広まっていきます。

コンテンツ改善のためのフィードバック収集

長期的なフォローアップを通じて、セミナー内容の真の効果を測定できます。

どの部分が実際に役立ったのか、どの部分が理解されにくかったのかといった詳細な情報を収集し、次回のセミナー改善に活かすことができます。

まとめ:セミナーを充実させるのに顧客フォローは欠かせない!

忘却曲線の問題は、人間の脳の自然な仕組みである以上、完全に解決することはできません。

しかし、この特性を理解し、適切な対策を講じることで、セミナーの真の価値を受講者に届けることが可能になります。

重要なのは、セミナーを「一回限りのイベント」として捉えるのではなく、「継続的な学習プロセスの起点」として位置づけることです。

受講者の成長を長期的にサポートする姿勢こそが、高い満足度と、確かな効果を生み出します。

フォローアップシステムの構築は、最初は手間がかかるかもしれません。

しかし、一度仕組みを整えてしまえば、セミナー事業の質を格段に向上させる資産となります。

そして何より、受講者の人生に本当の変化をもたらすという、教育事業の本来の目的を達成することができるのです。

セミナーの成功は、当日の満足度ではなく、受講者がその後の人生でどれだけの変化を実現できたかで測られるべきです。

あなたのセミナーから学んだ受講者が、1年後、3年後に「あのセミナーが人生の転機でした」と言ってくれる。

そのように長期的に評価されることが、セミナー業に携わる一人ひとりが本当に目指すべき道なのです。